一代名医叶熙春,在88岁高龄时蒙冤受辱离世已经44年了。去年省中医药学会出版了《一代良医叶熙春》一书,介绍他的生平事迹作为纪念。刚刚出版的《余杭历史文化概览》一书中,作为余杭名人,亦有专章介绍。但对他捐资办学一事,前书仅带了一笔,后书则未曾提及,这是一种缺憾。

今天的浙大附中,是杭州的一所名校。但它的前身,杭州市私立明远中学,知道的人已经不多。明远中学是一所由明远学社的社员创办的私立中学,历史很短,规模也很小,但文化底蕴厚实,不应该被遗忘。

明远学社是浙江现代史上很有影响力的浙江第一师范(即今杭高)和其前身浙江两级师范的毕业校友建立的一个社团,成立于1915年。他的精神领袖就是国民党“左派”,著名教育家经亨颐先生。经曾担任浙江两级师范学校教务长和浙江第一师范校长,他的女儿经普椿是廖承志的夫人,所以他同廖仲恺何香凝夫妇是同志又是亲家。

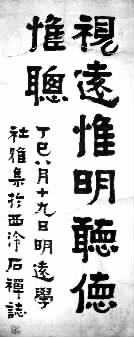

明远学社早期比较松散,学社社员中有许多文化教育界名人,如著名画家丰子恺、潘天寿,著名作家曹聚仁,“湖畔诗人”汪静之、冯雪峰等。1938年经亨颐先生病故。抗战胜利后不久,浙江两级师范校友在1946年5月开会决定恢复明远学社,在同年7月14日召开明远学社成立大会,并决定创办明远中学,校务筹备委员联席会议主席是潘天寿。没有政府拨款,没有富商赞助,筹备费计划2000万元,发起人要求每位社员至少筹集5万元。同时通过学社同仁举办书画展、音乐会、演讲会等进行募集,也有社员捐资1000万、3000万元的,开始出资最多的是学校董事长马文车(一师毕业生,曾任国民政府甘肃省政府代主席兼教育厅长,解放后为民革浙江省和杭州市主要领导人之一,著名民主人士)捐资5000万元。

因为社员主要局限在一师校友中,大都是文教界人士,经济能力有限,建校资金筹集得十分艰难。正在这时,名医叶熙春在上海行医致富,有心资助社会公益事业。叶熙春先生虽然不是明远学社社员,但是杭州人,早年在余杭(今余杭镇,俗称老余杭)行医成名,余杭的一师校友董大本与他交厚,于是董大本先生牵线,由叶熙春先生向明远中学捐赠巨款(主要是房地产),使明远中学得以顺利创办,叶先生也成为明远中学的校董之一。其捐资数额,据2007年浙大附中60周年校庆纪念册《悠悠岁月》中介绍,他为学校的筹建提供了“基金计国币五百万元,房产及地产计值国币一亿四千万元”,另一处则说,“叶氏捐助产业照时值估计有25亿以上”。

总之,对明远中学来说,这是一笔巨款,在明远中学创办时起了重要作用。明远中学首任校长汪志青(上世纪30年代曾担任过著名的湘湖师范校长),对叶熙春捐助校产曾专门“登报鸣谢”。1947年3月第四次学校理事会上,专门成立了叶熙春捐助基金会。1947年6月学校第六次董事会上,董大本代表叶熙春报告了向学校捐助基金不动产经过。校董会决定建立叶熙春奖学金,奖励余杭籍的优秀学生。这里引用的几个数字前后出入比较大,主要原因是当时正是国民党政府货币大贬值,由法币而金元券,换算也很困难,今天的年轻人更难了解,但大致的币值是应该可以折算出来的。总之,叶先生捐赠给明远中学的是一笔巨款,对明远中学当时顺利创办起了非常重要的作用。正因为此,在杭州刚解放不久,学校遇到困难,校董事会开会研究学校下一步如何继续办下去的问题时,会议记录中专门写了“与捐助人叶熙春先生商决今后继办事宜”,也可看出学校对叶熙春先生的尊重。

叶熙春奖学金设立后,因为学校刚刚创办,到解放时还不到两年,学校规模也不大,到解放时初高中共5个班级,学生约140人。因此,一共只有4位同学获得过叶熙春奖学金,我是其中之一。我们4人中,鲍行豪和我在1955年同年以调干生身份考入复旦大学,我上新闻系,他上生物系,是谈家祯先生的高足,复旦毕业后,他又到中科院读研究生,毕业后再回浙江省卫生防疫站工作,是浙江省首批获得国务院特殊津贴的专家,曾获得过多项全国和省级科研奖,担任过省微生物学会理事长,已经在两年前去世。现在我们4个得过叶熙春先生奖学金的3个都已经不在人世了,只有我还健在。

1948年秋天,叶熙春从上海返回杭州定居,教务主任戚继唐让我们4个获叶熙春奖学金的同学,一起去看望叶老,向他表示感谢。记得他们家住在中河附近的二圣庙前的一个巷子里。我们去的那天,他正和几位朋友在客厅里欣赏书画,这是我唯一的一次见到叶先生。

解放以后,明远中学与斐章中学合并,迁到里西湖郭庄,成为当时“杭州最小、学习环境最好、师生关系最和谐”的中学。1956年学校改为公办,同时改名为杭州市第一初级中学。

叶熙春先生的医术、医德已广为人们传颂,但他关心教育,热心赞助教育事业的事迹知道的人并不多。他曾大力资助创办起来的私立明远中学,后来几度改名,已经发展成为今天著名的浙大附中,先生地下有知,一定会感到欣慰。(来源:余杭新闻网)