编者按:最早知道李苍降这个名字是源于此前关注的李登辉的材料。没想到,在今年会和这个名字有这么近距离的接触。2012年4月25日,编者接到校办李军良老师通知,说有一位老校友回访母校。当我联系到此次回访的联系人浙大历史系楼子芳教授时,才知道是47届杭高校友李苍降的遗孀来杭州,想借机带故去62年的丈夫重走一下母校。老人手捧丈夫的照片,一边随我参观校园,一边不时对着遗像说几句,几度哽咽。

编者在负责此次接待后对李苍降校友的资料重新做了些了解,不仅对李苍降和当年新民主同志会以及李登辉的旧事了解的更清楚了些,更对那个年代杭高人怀抱理想、不怕牺牲精神的认识更深了一层。

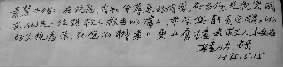

据47届校友毕业48周年通讯录后记中载:“敷文级友毕业时共37人,经过范存忠级长的多方联系,已联络到26人,已知因病亡故的4人,……还有李苍降……等四位借读生,李苍降台北人,在50年代以‘叛国罪’被台湾当局处决,留一遗腹女,名李素慧,医学研究生,是肾病专科医生。”台湾作家朱天文在《最好的时光:侯孝贤电影记录》中有对李苍降等人的牺牲亦有叙述。而更详细的叙述则在一篇题为《“台独教父”李登辉背叛共产党始末》(作者徐渊涛)的文章中。在此,编者就把此文择要处理,让我们对李苍降校友事迹有一个更直观的认识:

而真正启动李登辉加入共产党的关键,则是他因缘际会结识了李苍降、陈炳基、林如堉等人。对尔等力主改革国政弊端的满腔热血,和对外省军政人员来台倒行逆施、横征暴敛的深恶痛绝,更有共鸣之处。

李苍降,家里是台北芦州望族,台北二中毕业,日据时代中学五年级时,因参加抗日活动,被日本殖民政府逮捕,入狱三年余,直到台湾光复后才出狱。李苍降系国民党台湾省党部主委李友邦的侄儿,而李友邦系光复初期炙手可热之“半山”,是当时名声响当当的人物,甚得蒋经国宠信,故而安插来台担任台湾省党部主委,似有为蒋太子来台“卡位”之态势。可惜,李友邦因涉及“通共”案,于一九四七年(二二八事变)后,被当局绑赴南京,入狱至一九五二年四月二十二日,被国民党政府当局枪毙。

早先,李友邦有心培植李苍降这位晚辈,特地在光复后送他到中国大陆杭州读高中(即杭高,编者注)。“二二八事迹”后,李苍降从大陆匆匆束装返台,叔叔涉案系狱,悲愤之情使他对国民党政府观念丕变。李登辉偶然间得识年纪较他轻的李苍降,得知李苍降的特殊背景与际遇,两相攀谈,反对国民党政府和不满现状的理念都颇为投契,为同志友谊奠定了基础。李登辉私下认为,虽然李友邦已被当局逮捕入狱,李苍降在国民党政府内断无前途可言,但以李友邦在国民党内的旧关系,加上李苍降本身亦曾系国民党“三民主义青年团”成员(李苍降加入“三青团”,适值其叔李友邦担任“三青团”台湾省支团部主任之职),上层关系良好,更何况,李家是台北芦洲望族既是名门之后,攀附于他,日后谅必大有可为。

陈炳基年纪比李登辉小,稍早于一九四七年七月已经加入共产党,算是这几个人当中在共产党内的党龄资格较老的一位。李登辉“入党”,陈炳基实际上亦扮演了催化的角色。在初步的组织活动中,陈炳基也是相当活跃的灵魂人物,成为当年政府极感头痛的激进青年之一。

基于壮大组织的想法,又发觉包括李苍降、林如堉、李登辉在内的朋友,都对政府当局极端不满,陈炳基知道时机已臻成熟,遂积极激励李苍降、林如堉、李登辉等人能在适当时机加入党组织。

一九四七年七月,从大陆回台湾不过半年的李苍降首先找到李薰山,和他进行晤谈。李苍降见李薰山时,作了一番自我介绍。李薰山发现李苍降和他还有一段颇为特殊的渊源,因此倍感亲切。

原来,李苍降和李薰山非但是旧识,而且还有一段日后成为生死之交的少年经历。

日据时代末期,李薰山为反抗异族统治,经常到学校图书馆寻找能启发爱国精神的书籍阅读。这期间,李薰山在因缘际会下,认识了一个极富民族精神名叫雷灿南的年轻人。雷灿南又为李薰山介绍了他在台北二中的同学李苍降。李苍降当时在台北芦洲公学校当教师。李薰山知道雷灿南和李苍降都爱看抗日书刊,有次他在帝国大学(台大前身)图书馆发现有几本重庆版的白话本抗日禁书,其中有本书的书名叫《清算日本》。李薰山读完这本书后,觉得这本书有价值介绍给同好阅读,就将书偷偷带回家。

于是,他将这本书借给雷灿南、李苍降看。不巧,李苍降在芦洲公学校私下看这本《清算日本》时,因过于大意,竟被担任日本线民的日籍同事发现,并向警察局密告。

在监狱中,日本特务严刑拷打雷灿南、李苍降,逼他们招供究竟是谁提供这些反日书籍给他们看的。雷灿南、李苍降在狱中虽然被打得死去活来,受尽酷刑,两人抵死不供出李薰山。

李薰山既和李苍降有这么一层革命感情,老朋友久别重逢,自是格外亲热,一番寒暄客套后,李薰山当然有话直说了。

李苍降告诉李薰山,“二二八事变”使他对国民党政府相当失望。他叔叔李友邦安排他去大陆念书时,还曾经加入国民党外围组织“三民主义青年团”,冀望能为国民党做些事情。经过这些年,他深感跟随国民党是不会有希望的,所以已经决意退出“三青团”。李苍降说,国民党胡作非为,已经到了这步田地,于今之计,如果再不思振作,通过组织的力量,争取发展社会的机会,如此发展下去,国家只有衰微一途,根本不可能强盛起来。

李苍降热血沸腾地向李薰山建议,他有几个朋友,大家都有志一同,想成立一个“进步组织”,询问李薰山共组这一组织的意愿。其实,从当初共产党的做法来讲,李苍降所谓成立“进步组织”的讲法,就是要借此成为中共党员的意思。

李薰山那时已经加入共产党,经过深思熟虑,李薰山把这件事向中共在台湾的上级组织作了报告,经上级同意,认为成立新组织的行动宜积极进行。李薰山便和李苍降见了第二面,表明愿意和他筹组新的组织,隶属中国共产党的领导。这个组织在党的体系中,归在中国共产党台湾省工作委员会台湾大学支部底下。李苍降又把陈炳基、林如堉、李登辉三个人介绍给李薰山认识,这是李薰山头一次见到李登辉。自此,李苍降等人正式纳入中共组织。小级成立之初,尚无任何特定名称,但成员基本上只有李薰山、李苍降、陈炳基、林如堉、李登辉五个人。小组成员每天研读马克思著作,研读完就进行讨论。因那段时间最常研读的两篇文章,一是《新民主主义论》,另一篇是《论人民民主专政》,所以,大家便起意为小组定名为“新民主同志会”。这个组织于一九四七年七月正式成立。因为小组成员始终仅只五人,故又简称“五人小组”。由陈炳基带头,担任“中央委员”。

“新民主同志会”成立以后,组织内只有李薰山、陈炳基两人已经是中国共产党的正式党员。因此,李苍降、林如趾屠畹腔匀耍诶钷股降拇煜律昵爰尤胫泄膊场>泄蔡ㄍ骞ぷ魑被岬某醪缴蠛耍衔ɡ畈越怠⒘秩缰、李登辉在内的“新民主同志会”成员,多半是抗日活跃分子或高级知识分子,党很快就批准了他们的入党申请。

一九四八年二月间,李薰山传达了上级的指示。他说,组织交代,那年的“二二八”周年活动中,要每一个分支党部交出一篇文章,题为《纪念“二二八”告台湾同胞书》,准备以中共台湾省工作委员会的名义向台湾人民散发。

由于在筹划“二二八”周年活动时,未采纳李登辉的文章和他的主意,导致李登辉满腹怨尤。再加上李登辉自恃太高,平素瞧不起“新民主同志会”里头的其他同志。例如李苍降、陈炳基年纪上要比李登辉小几岁,那时的学历也只有中学水平,而李登辉自认是留日归来,纵使尚无大学文凭,毕竟是喝过洋墨水了,和李苍降、陈炳基在一块儿,等于是贬低了自己的身价;何况同志们的年纪上,李登辉只比李薰山小一岁,其他的人都算是他的小老弟。不采纳他搞群众运动的方式也就罢了,居然连文章都不被采用,怎不教他引以为毕生奇耻大辱,难以咽下这口气。

李登辉在“新民主同志会”内曾经高傲地说,马克思的《唯物辩证法》、《资本论》这些共产主义理论著作,组织内谁读得比我通?李登辉告诉友人,早在入党以前,就已经读遍了马克思的著作,大家既然不听从我的意见,那我干脆与尔等划清界限好了!

据当时的负责人徐懋德说,李登辉说明自己想脱党的原因,是因为自觉并不适合党组织的活动。因为自己是学经济学的,喜欢从学术的角度研究马克思主义著作,并不是真正喜欢参加共产党。据徐懋德事后向同志表示,基于尊重其个人意愿,徐懋德未便多加勉强。但既然已经参加过党组织活动,对党的内部机密,想必亦多有所涉入,在国民党军警侦骑密布,查缉共产党无所不用其极的此刻,徐懋德取得李登辉的口头承诺,对共产党和“新民主同志会”的一切事务均绝对保守机密,日后并不得相互攻击,以维持同志情分。

李登辉脱党后不久,国民党政府开始大肆搜捕潜伏在全岛的共产党人。但是,令人震惊的是“新民主同志会”(当时已改名“台湾人民解放同盟”)竟是所有中共在台湾组织中最早被国民党政府当局破获的党组织。虽然徐懋德通过管道,向同志会发出紧急命令,要他们立刻离开台湾,但李苍降还是被国民党抓获,被执行枪决。