编者按:近日读到第五届茅盾文学奖获得者王旭峰老师的长篇纪实文学《主义之花》(浙江摄影出版社2011年6月版)一书。在前言中,王旭峰说到书名取自杭高校友叶天底(1898-1928)遗书中的一句话“先烈之血,主义之花”,来描写近现代史上那些奇女子。这些奇女子中,有三位和杭高有着很深的渊源,她们是安志洁(俞秀松之妻)、周月林(梁柏台之妻)和陈琏(杭高30年代校友)。在他们的故事里,我们看到这些奇女子和杭高校友们为信仰为国家义无反顾的努力和付出,也看到他们令人唏嘘的命运。从本期起,我们会节选部分内容,和校友们一起来分享他们的故事,景仰杭高人及其亲友身上的闪亮品质。

要说这个名叫安志洁的美好女子,我们必须从中共早期党史上一位重要的浙江籍人物开始说起。

1982年我从杭州大学历史系毕业的时候,尚未听到过俞秀松(1899—1939)这个名字,中国现当代政治史与中国共产党史均无此人的记载。一年半以后,《人民日报》发表长篇文章,为这位中国社会主义青年团最早的领袖正名。一些关心历史的人开始隐隐约约听到这被掩埋近半个世纪的名字。

1992年“浙江革命行”开始,人们对“一师风潮”的历史追溯,方使我把目光转向俞秀松。这个曾与施存统、夏衍等人共办《浙江新潮》的“一师”学生,在刊物被军阀查禁之后,又陷入包办婚姻的苦恼。毕业前夕,遂与施存统、傅彬然、周伯像离杭赴京,于1920年1月10日加入北京工读互助团。行前,俞秀松还给他的父亲———诸暨大桥溪棣村清末最后一代秀才俞韵琴写了一封慷慨激昂的告别书:“儿现在要做我自己的人.这事和儿前途有极大的关系……20世纪是平民世纪,是劳力劳心遂算是人,是各尽所能、各取所需才能生活……父亲,儿现在觉悟了!……合家诸长,儿也请他们不要担心,我要真正做人去了!”

这是一封告别信,也是一封求援信,慷慨激昂之后,他还是要回到现实。原来俞秀松要到北京工读,还需要一笔钱。因此他一方面将父亲称为“同胞”,一方面则请求父亲无论如何要寄给他四十元。如果这四十元钱一时难筹,那么哪怕二十元亦差强人意,可解燃眉之急。

父亲接到这封信,见劈面而来的称呼不是“父亲大人”,而是“俞韵琴同胞”,当即就气得不行。这中国封建社会的末代秀才给儿子写了一封这样的回信:“……来信收悉,念寄银元一块,勿可嫌少!全国同胞四万万,你给每人一封信,每人回你一块钱,你就用勿完了……同胞俞韵琴复。”

将秀才父亲称为“同胞”,这个历史的细节是如此深刻地印入我的内心,以至于我在后来的小说《南方有嘉木》中将它作为素材,加工移用到了五四运动时期的杭家父子身上。

而俞秀松却不为父亲的气愤所影响,年轻的俞秀松是快乐的。具有空想社会主义性质的工读互助团的确寄托了热血青年俞秀松的纯洁理想:“我来的目的,实验我的理想生活,想传播到全人类,使他们共同来享受这甘美、快乐、博爱、互助、自由……的新生活才算完事。”

然而空想的新生活才过了三个月便完事了,俞秀松终于明白:现存社会制度下,想拿半天劳动所得的工资,万难维持全天的生活。自此,他痛下决心:“我此后不想做个学问家(这是我本来的志愿),情愿做个举世唾骂的革命家。”

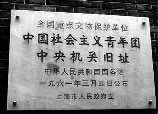

几个月后,中国第一个青年团组织于1920年8月22日在上海霞飞路新渔阳里六号诞生。发起人有八个:俞秀松、李汉俊、陈望道、施存统、沈玄庐、袁振英、金家凤和叶天底,(其中陈、施、叶也是杭高校友,编者注)他们中的前六位都是上海共产党的早期组织成员。会议把青年团的名称定为“上海社会主义青年团”。即“S.Y青年团”。上海共产党组织书记陈独秀也参加了会议,指派这八个人中最年轻的二十一岁的俞秀松为负责人,参加会议的共产国际远东局代表维经斯基则提议应该正规地称之为“书记”。

中国共产党成立的次年5月,中国社会主义青年团第一次全国代表大会在广州召开,正式成立了中国社会主义青年团,选举俞秀松、高尚德、施存统、张太雷、蔡和森五人为青年团中央执委,施存统为书记。

1921年3月,俞秀松受少共国际的邀请和上海团组织的委托,赴莫斯科参加少共国际二次代表大会,同时列席参加共产国际第三次代表大会,亲耳聆听了列宁的讲演。回国后,他从浙江的建党、建团和工人运动工作,到广州协助孙中山做军运工作。1925年至1933年又到莫斯科中山大学、列宁学院学习并任教,还担任了中共旅莫斯科支部委员,并加入了苏联共产党,由苏共中央派往伯力任《工人之路》副总编。

令人感慨的是,当年那个二十一岁的年轻人所发之誓言竟离奇应验:1939年,他和吴先清一样,被苏联的内务部杀害。直至1983年,他那顶“莫须有”的“托派”帽子才被摘掉。在漫长的革命岁月里,在他生前死后,总有内部或外部的人污蔑他,他真正成了一个“举世唾骂”的革命家。

20世纪50年代末,末代秀才俞韵琴给党中央写信,要求查清他大儿子在苏联的下落。而后不久,哈萨克加盟共和国国家安全委员会通知中国外交部:1899年在中国出生的俞秀松,也就是曾在苏联中山大学学习的纳利马诺夫,1939年因被控告有托洛茨基主义活动而逮捕。1939年2月21日,苏联最高法院军事委员会宣判俞秀松死刑。我们中国共产党的第一代党员,我们浙江大地上诞生的最英勇的革命儿子,就这样在异国他乡,与当年苏联的一些部长级人物一起被斯大林枪决,其遗体在莫斯科顿河坟地火葬场被秘密火化。

1961年,《人民日报》对苏联连发“九评”,俞秀松也从反革命的“托派”转为革命阵营中的烈士。他那垂垂老矣的父亲俞韵琴终于收到了“革命牺牲工作人员家属光荣纪念证”。俞韵琴不甘心的是,儿子的名字依然不见于共产党党史。而1967年俞韵琴死时更是死不暝目,“造反派”竟然写了一张“俞韵琴罪该万死”的条子,径直贴到棺材上去。这父子俩,都死得极不平静。

二十年前的那次革命行,我曾去过俞秀松的故乡。记得那是一个阴雨绵绵的冬季,在小山村村口的俞秀松衣冠冢前,我们一行默哀致意,献花焚香。没有找到俞秀松的家人,我们只能在那个村落前的山坡上怀想七十年前的往事。

我们共青团缔造人的爱情故事与革命事业同样跌宕起伏、动人心魄,使人唏嘘不已。1920年,俞秀松接到家人来信要他回家与他老师蒋先生的女儿结婚,他断然拒绝,并为此与父亲三击掌一言为定:找不到志同道合的女性终身不娶。如此竟十五年孑然一身。1935年,俞秀松从苏联来到新疆,任新疆民众反帝联合会秘书长兼新疆学院院长等职,闲余时间,成为新疆督办盛世才十六岁的小妹妹盛世同的家庭教师,最终成就了一段旷世情愿的师生恋。盛世同———便是我们这一章要细细道来的嫁给主义的安志洁。

要说安志洁,却要从她那个大名鼎鼎的大哥盛世才(189—1970)说起。且说这个因杀害了中国早期共产党人毛泽民、陈潭秋而被世人所诟的盛世才乃辽宁省人,父母共生了兄弟姐妹七人,盛世才是老大。当年家境也算清寒,他是在亲友的资助下,才去沈阳读完了中学,而后由郭松龄将军送他到日本留学,终于成为国民党陆军上将,自1933年到1944年间曾全面控制着新疆的军事、政治,号称“新疆王”。

九一八事变后,日寇占领东三省,因当时传说盛世才在新疆联俄抗日,日本军警到他的老家辽宁省开源县盛家屯搜查。全家老小不得不于十月间离开东北到北平。在北平时,他们生活很困难,张学良曾给五百大洋,说是到新疆去的路费。就这样,1935年,这一大家子去新疆投靠盛世了.那盛家的小女儿盛世同,自然也在其中。

话说这个盘踞新疆的军阀盛世才一度也曾倾向革命,为了巩固他的土皇帝势力,他也曾和蒋介石抗衡,还提出过“五大政策”,日“反帝、亲苏、和平、清廉、建设”。新疆接壤苏联,为了得到苏联经济、贸易的援助,他也曾呈现出红色面孔,还曾亲自赴莫斯科拜会斯大林,甚至请求斯大林派出共产党人帮助新疆治理建设,斯大林自然欣然应允。令人难以想象的是,这个盛世才当年甚至还向斯大林申请要求参加共产党,幸亏斯大林在这件事情上头脑还算清楚,对此不置可否。

正是有了盛世才这样一番动作,1935年年6月,第三国际派出二十多位中共党员来到乌鲁木齐做统战工作,俞秀松等二十多位共产党人得以入新疆,并由化名为王寿成的俞秀松负责。此时的俞秀松,已是中共老资格的优秀党员,且富有工作能力,盛世才对他也很是器重,聘任他担任了新疆共众反帝联合会秘书长,主编《反帝战线》,又任新疆督办公署边防处政训处副处长、航空学校和军官学校政治教官、新疆学院院长、省立一中校长。