【编者按】今年适逢李叔同先生来杭高执教100周年及弘一法师圆寂70周年纪念,作为第二课堂的共建单位,学校和杭州虎跑李叔同弘一法师纪念馆深度合作,并联合浙江省美术馆共同纪念这位为人世、为佛国,为教育、为宗教、为艺术贡献无尽思想和艺术珍宝的伟人。活动从7月一直延续到10月,主要有纪念大师的“我心·我莲”碗莲展、音乐舞台剧《走进李叔同》的首演、纪念李叔同诗歌朗诵会、李叔同《断食日志》的首发、6地共祭弘一法师并为舍利塔培土以及李叔同书法艺术展等活动。下面我们就为校友介绍10月份的系列活动。

丙

追寻大师足迹:六地水土慰佛心

10月10日早上9点半,祭奠仪式准时开始,西湖风景名胜区管委会副主任孙德荣宣读祭文,回顾弘一法师与虎跑的情缘以及他的高尚人格魅力,大师的精神将传承不息,永远激励后人。随后,李叔同孙女李莉娟女士作为家属代表宣读了祭文。在弘一法师舍利塔前,来自天津、上海、平湖、上虞、温州、泉州等代表大师生前足迹的的弘学代表洒土以寄思托。敬献花篮,绕塔礼塔,祭奠仪式在庄严肃穆的气氛中进行。

天津等六个地方都是李叔同生前足迹踏过的土壤,对他有着重要的意义:“平湖”———李叔同的祖籍,如今“莲馆”绽放的地方;“天津”———李叔同的出生地,留下无忧童年美好回忆;“上海”———城南文社,“天涯五友”中才华初露锋芒;“上虞”———晚晴山房、春晖中学、白马湖文化影响深远;“温州”———庆福寺中,李叔同十二春秋苦心研修;“泉州”———李叔同弘法闽南,抗日救国,圆寂长眠。

杭州对于李叔同来说更是人生转折的重要地方。所以10日下午,来自各地的弘学代表又一起到西泠印社和杭高追寻了大师的足迹。 (据杭州网报道整理)

丁

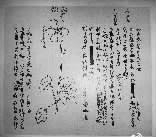

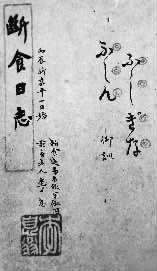

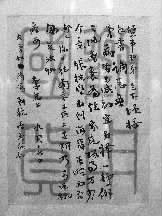

写在杭高运动会纪念品上的断食日志

在李叔同所擅诸多领域内,书法无疑是其用功至深的一项。在遁入空门之前,李叔同曾把1916年底在杭州虎跑定慧寺18天的断食进程、起居饮食、日常活动、身体反应等逐日记录下来,并在断食结束后,将其整理装订成手稿。《断食日志》约万余字,用精美的小草写成,日记体,内容是断食期间的生活细节,比如活动、饮食、睡眠及每日身体的生理变化。断食后,李叔同自感脱胎换骨,为示新生之意,还根据老子“能婴儿乎”之意,改名李婴。影印版的《断食日志》,几乎与原手稿分毫不差,字里行间还不时跳出几个涂改补充的痕迹,细致到在一朵无名小花的插画旁边,都有李叔同对花形的生动描写,并加注了花瓣、花茎不同颜色的图解。

据文物收藏鉴定专家朱孔阳先生之子朱德天介绍,1918年农历七月,李叔同出家前将《断食日志》赠与挚友、浙江一师同事堵申甫。后可能堵家生活有困难,将《断食日志》卖给了著名古书收藏家章劲宇。1965年,在上海医史馆工作的朱孔阳先生得到此件,原拟征为医史馆藏品。但馆领导认为内容与医史不符,未征用。朱孔阳先生不得已将其作为个人收藏。2010年,在虎跑李叔同纪念馆举行李叔同诞辰130周年活动时,朱德天将家父收藏多年的珍贵文物《断食日志》捐赠给了杭州李叔同弘一法师纪念馆。

“以此手稿原本为基础,我们将《断食日志》影印出版,这是李叔同生前唯一日记体书法作品,而此时也正处于李叔同书法风格转换的一个节点,因此此手稿对于研究李叔同书法具有极为特殊的意义。”钱江管理处副主任苏元元在10月10日《断食日志》影印本首发式上说。

影印本还有一大好处,就是可以看见李叔同涂抹的许多“乌梅团儿”和他的亲笔书法。“乌梅团儿”是李叔同在日记上的信笔修改,也正说明他严谨的学习态度。据书法专家说,虎跑断食时,也正是李叔同书法风格转变的关键时段——从劲健绚烂、峥嵘圭角,归于雅逸恬淡、藏锋稚拙、枯寂孤清。李叔同把中国古代的书法艺术推向了又一高峰,“朴拙圆满,浑若天成”,鲁迅、郭沫若等现代文化名人以得到他的字为荣。

李叔同是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身。然而出家后,诸艺俱疏,唯有书法一事未能让弘一法师割舍,伴他直至圆寂于泉州不二寺———在弘一法师60余年的生命历程中,至少有50年的翰墨活动。书法是心灵的迹化。从在俗时的绚烂李叔同到出世后的平淡弘一,是修心的结果,是大师心灵境界的升华。

此外,《断食日志》原稿与广为流传的民国铅印本细节有出入,“你看,对比手稿,可以发现它跟民国版铅印《断食日志》的内容,还是有些出入的。”原浙江省文艺出版社总编、研究《断食日志》的学者徐正伦说。

比如这段文字摘自民国铅印本:断食正期第四日……四时醒,气体极佳,与“日常”无异。起床后精神如常,手足有力。朝日照入,心目豁爽。“小”便后尿管微痛,因饮水太“多”之故。

上文引号中的文字,都与原稿有出入。比如“日常”,原稿是常日;“小”便,原稿写的是“少”便;尤其最后一句,“饮水太多”,原稿其实写的是“饮水太少”。

“真是南辕北辙的差错啊!”专家摇头感叹,研究弘学,对于文字的程度深浅把握尚且讨论经日,何况是这样的谬误?很多学者想破脑袋,一直在疑惑,为什么李叔同当时认为因为喝水多了,导致尿管疼痛?不符合生理和医学常识啊!

另外,原文中的“入眠”,在铅印本却写成了“安眠”,虽是一字之差,意思大有不同。根据徐正伦的初步研究,铅印本约有30多处错误。影印本将更真实的断食体验还原,书法价值之外还具有珍贵的史料价值。

更值得一提的是,李叔同书写断食日志的稿纸是杭高1914年运动会的纪念品,在稿纸中缝,可以清楚地看到这样的LOGO:“甲寅一师运动会纪念品”。 (据杭州网报道整理)

戊

无尽奇珍供世眼:最大规模弘一法师书法展

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。”弘一法师(李叔同)作词的这首《送别》,想必早已脍炙人口。2012年10月11日下午,在浙江美术馆“天心月圆———弘一法师手迹展”的开幕式上,来自杭州高级中学的10位学生就用这首歌为展览拉开序幕。展览由浙江美术馆、温州博物馆、平湖李叔同纪念馆共同举办,展出手札、书法作品150余件,这是迄今为止规模最大的弘一法师书法展,其中《断食日志》手稿是首次公开展出。展览为期10天。

祖籍浙江平湖的李叔同(1880~1942),是中国话剧的开拓者之一,在音乐、书法、绘画和戏剧方面,颇有造诣,是学术界公认的通才和奇才。后剃度为僧,号弘一。

李叔同显然是个很有情趣的人。在那篇《白马湖放生记》里,他详细记录了自己与徐仲荪、夏丐尊、刘质平等友人一起在白马湖将鱼儿放生的经历。放生的时候,“岸上簇立而观者甚众皆大欢喜,叹未曾有”。由于此行是如此欢愉,李叔同把这篇《放生记》一式两份,赠送给徐仲荪和刘质平,“以示来览焉”。

他像一个财务一样用了“流水账”的形式,把游玩白马湖的每个细节都精确记录在案。“时分:十八年九月二十三日五更自驿亭步行十数里到鱼市”、“东方未明”,“值资:八元七毫八分”,“盛鱼具:向百官面肆假用肆主始不许因告为放生故彼乃欣然”……

他写信的时候也喜欢用这种“报告式”的文体,看到那些“一、二、三、四”的“条款”和嘱咐,感觉作者好像一个逻辑严密的理科生。

李叔同是个很重感情的人。在这次展出的92封李叔同写给徒弟刘质平的书信中,道尽了师徒两人如父子般的情谊。

李叔同常常在信中托爱徒代购生活用品,从曼陀林的琴弦到衣服、蚊帐,种类繁多。

最让刘质平感动的是1918年3月的一封信,当时李叔同已经准备出家,但他仍挂念着要借1000块银元帮助徒弟完成学业,“余虽修道念切,然决不忍置君事于度外。此款倘可借到,余再入山。如不能借到,余仍就职至君毕业时止。”而同样重情义的刘质平为了不拖累老师,毅然放弃了学业。

“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,这句出自《法华经》的赞词,是弘一法师赠给吴岪之的手迹。

作为一个遁入空门的人,他的超脱跃然纸上。除了展出中那幅最大的《佛说阿弥陀经》,弘一法师在信笺和赠书中都表达了他的处世哲学。

李叔同出家前的最后一幅书法作品,是写给友人姜丹书母亲的墓志铭。这幅墓志铭的初拓片和碑石,由姜丹书之子姜书凯交由浙江美术馆寄存代管。

姜书凯告诉记者,1917年,他的祖母强太夫人在杭州逝世,父亲求当时同在省立浙江第一师范学校教书的李叔同书写墓志铭。这触动了李叔同对自己亡母的哀思,两人相对唏嘘良久。第二年夏天,就在李叔同准备出家的前一晚,办完了全部俗事,李叔同才点起一对红烛,伸纸濡毫,一笔不苟地写完了《姜母强太夫人墓志铭》。墓志铭一写完,了却了这尘世最后一件心事,他就把毛笔折成了两段。翌晨,他即悄然入山,去了虎跑的大慈寺。

当姜丹书和同事好友闻讯赶往学校送行时,已是人去楼空,房中唯见残烛断笔伴随着这篇端端正正地放在书桌上的墓志铭,上面的署款已是“大慈演音书”了(李叔同出家后法名演音,号弘一)。

(据《钱江晚报》2012年10月12日报道整理)