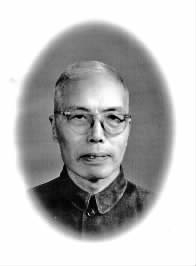

滔滔虹河,自左原淡溪蜿蜒而来,流经蒲岐注入乐清湾,汇入浩浩荡荡的东海。蒲岐之东,缑山脚下,乐清湾怀抱深处,有一个背山面海,风光秀丽的华秋村(今属乐清市虹桥镇)。温籍国学家、著名学者王明就出生于此村。

1911年10月11日,华秋王氏又添了一位学人,王十朋27世裔孙王明。据2002年增修《华阳王氏宗谱世系图》记载,王明谱名兴椒,原名清椒,字存椒,又字则诚,别号九思,笔名王明,以笔名行于世。王明7岁入华秋私塾,开始读书生涯,12岁入虹桥镇沙河县立第二高等小学,15岁考入温州浙江省立第十中学(今温州中学),后转学杭州省立高级中学。1932年考入北京大学中文系,当时中文系主任是章太炎门人马裕藻。后来,北大文学院院长胡适兼任中文系主任,王明得到胡适面传心授,1937年,毕业论文《先秦儒学字义考》得到胡适好评。1937年,王明北大毕业,抗日战争爆发,王明曾回乡从事抗日救亡宣传活动,并到虹桥居士林自修攻读。1939年,王明远赴云南昆明,考取西南联大北京大学文科研究所首届研究生,研究所主持人傅斯年,导师汤用彤、陈寅恪、唐兰等,同学十余人。在西南联大攻读研究生期间,王明从师较多,对他影响较大的有汤用彤、胡适、陈寅恪、钱穆、陶希圣、唐兰等。王明经常得到住在隔壁的陈寅恪指教,1941年,在汤用彤指导下研读《道藏》,编纂《太平经合校》,撰写长篇论文《太平经合校·导言》,获哲学硕士学位。毕业后,在国民政府“中央研究院”历史语言研究所任助理研究员,跋涉于治学漫漫长途。

抗战期间,王明曾随国民党中央政府迁徙西南。1945年日本投降后,接任乐清师范学校校长,当过一年的官。但年轻的生命似乎不屑于这实实在在的官与权,很快就回去做他的既不能换米吃、又不能换衣穿的学问了。王明于1947年返回南京中央研究院历史语言研究所复职,在《史语所集刊》上陆续发表了《黄河经考》、《论太平经钞·甲部为伪》、《周易参同契考证》、《老子河上公章句考》等多篇重要学术论文,奠定了他在道教文化研究领域中拓荒者的学术地位。1949年国民政府“中央研究院”随国民党迁台湾,王明回乐清,后来到北京中国社会科学院考古研究所任职。1950年,调到华北人民革命大学研究部学习,后来担任中国社会科学院考古研究所学术秘书,1957年调中国社会科学院哲学研究所任副研究员,研究中国思想史,重点研究道家和道教文化。

王明历任中国社会科学院哲学研究所学术委员会委员、研究员、中国社会科学院教授、博士生导师,兼国务院古籍整理出版规划小组成员、中国哲学史学会副会长等职,1987年12月退休,享受国务院颁发的特殊贡献专家津贴,1992年3月3日辞世于北京。

王明所学,比较集中于先秦古代哲学,尤其是古代道家哲学方面。但因为出身地主家庭,频繁的政治运动中,他少不了荡几回秋千。最甚者,从1965年到1976年,作学问的黄金时段,生命竟然成了一片空白。但无论是风雨飘摇还是时局动荡,学人心系学问,永远不会停止。

1978年,王明任中国社会科学院哲学研究所中国哲学史研究室主任,兼任中国社会科学院研究生院教授,为中国社会科学院哲学研究所和宗教研究所培养了两届硕士研究生、一届博士生。“文革”后中国大陆上在道家和道教文化研究领域崛起的新秀,大多沐浴过他的教泽。

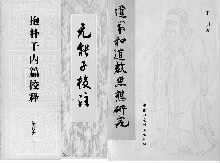

作为一个纯粹的学人,王明毕其一生的精力在作哲学的探索,始终无怨无悔地潜心于他那玄而深的东方古代哲学。在北大读书期间,他就开始编写《太平经合校》一书。《太平经》是道教早期经典著作,形成于汉代,向来被学界看成是比较难读的古书,长期流传过程中,屡经转抄,造成不少文字方面的讹误。晚唐以后,战祸不断,《太平经》历经劫难,残缺不全,篇章遗漏也极为突出,行文之中字句讹脱,不容卒读。现今我们所能看到的《太平经》,是收录于明代《正统道藏》的残卷及唐代节抄本《太平经钞》。王明根据《太平经钞》及其他27种引书,编校成《太平经合校》一书。这本书自1960年问世以来,得到学界充分肯定,公认是研究《太平经》的最权威、最详备的版本。这部原始道教的经典著作,王明直到晚年尚自觉是个未曾完成的研究课题。

“文革”中,他不畏艰难完成了《抱朴子内篇校释》,于1978年由中华书局出版,1983年被评为中国社科院哲学研究所优秀科研成果,获一等奖。1982年《无能子校注》由中华书局出版。1984年专著《道学和道教思想研究》由中国社会科学出版社出版。1992年《道教与传统文化研究》由中国社会科学出版社出版。

《太平经合校》、《抱朴子内篇校释》、《道家和道教思想研究》是王明的主要著作。他还深入研究周易、老庄、《墨子》、《荀子》、董仲舒、蔡伦的造纸术等,有大量专著问世,是《中国哲学史资料选辑》的主要编者。他曾多次出席国际学术会议,1979年应邀出席在瑞士召开的第三次国际道教学术会议,宣读学术论文《中国道家到道教的演变和若干科技的关系》。王明一生著作宏丰,是我国著名的道学和道教文化研究大家,在国内享有崇高的声誉,在国际上有广泛的影响。