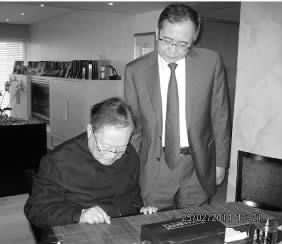

今年3月10日是校友金庸先生90岁的生日,面对专程赶来的故交,金庸先生目光炯炯,虽然头发稀疏了,却一丝不苟,气色很好。

“金庸身体还可以,听力、视力都很好,就是说话不太流畅,不过有些话我们还是听得很清楚,他也不断地和我们交谈。”前去拜会金庸的前浙大党委书记张浚生如是说。

自从1985年,张浚生去新华社香港分社任职后,他和金庸就成了好朋友。1999年,金庸出任浙江大学人文学院院长,张浚生是直接促成者。

“1985年,金庸当时还是《明报》社长,我去了新华社香港分社以后,最早是分管新闻工作。所以,我到香港拜访的第一个人,就是金庸。他看到来了一个老乡,很是高兴。”最近几年,金庸很少外出,张浚生每次去香港都会尽可能安排时间去看望他,“有时,金庸也会陪我们到酒店吃饭。”

因为腿脚不便,大部分时候,金庸都待在家里。“但他视力不错,每天看书。什么书都看,知识面很广。”张浚生说,“不过,他已经不写东西了。”

偶尔,金庸也会跟倪匡、蔡澜等朋友出去吃个饭。但大部分时间,还是朋友去家里看他。“毕竟到了这个年纪,走路已经不太方便。”不过,让张浚生感动的是,哪怕是让人搀扶着,金庸依旧坚持送他们到家门口。

金庸上一次公开来浙江,是在2008年9月17日。当时,金庸书院落户海宁,金庸在书院奠基仪式上致辞。

“他对家乡的感情还是很深的,我经常给他带点龙井茶,他很喜欢。”张浚生去年给金庸带了印在丝绸上的《道德经》,“他爱不释手。”

“现在最让他懊恼的是,他没办法出门旅行,但他心里,还是很想回浙江来看看。”张浚生说。

1945年11月,年轻的金庸(原名查良镛)来到杭州的《东南日报》社,担任了外勤记者。这位后来被称为金庸大侠的人,就从这里开始了他的报业生涯。

但当外交官的报国之愿始终超过了金庸报界的工作,一旦有机会再续梦想,他就毅然地作出决定:继续学习。这样,1946年10月6日,查良镛向报社提出了辞呈:“至社工作将近一年,深感本身学识能力甚为不足,故工作殊乏成绩。现拟至上海东吴大学法学院研究两年,恳请准予赐请长假。俾得求学之机会而将来回社服务或可稍能胜任也……”(该辞呈现存于浙江档案馆)。

这份辞呈最终得到了《东南日报》报社的批准。金庸离开杭州,赴沪学习并获得作为《大公报》记者赴港工作的机会。1959年,他创办了《明报》,随后还创办《明报月刊》、《明报周刊》以及新加坡的《新明日报》、马来西亚的《新明日报》等。

因为年事已高,金庸已经很少出现在公众面前。

最近一次,金庸的亮相还有那么点娱乐八卦的味道——2月27日晚,香港作家李纯恩在个人微博上晒出一张照片——气色颇佳的金庸在香港某餐厅用餐,据说是一个庆祝他90岁大寿的饭局,蔡澜、倪匡、李纯恩、陶杰等香港文艺圈名人都有出席。一年前,北京大学证实,89岁的金庸已经从北大获得文学博士,导师是中央文史馆馆长、北大国学研究院院长袁行霈教授。而至2010年,金庸花费了五年时间,获得了剑桥大学哲学博士。真是“活到老学到老”的典范。(据钱江晚报报道整理 记者 王湛 通讯员 李黎)