“学生方面,无论什么东西,不受教员的干涉,也不受教员的指导,劳动社、书报贩卖社……以及自治会的组织,都是学生的自动。就是今年所开的运动会经过的情形,错不多与学校无干,统出于学生的自动。”

李次九们播下的种子,很快发了芽。按照惯例,每逢祭孔日一师学生要被派去“司乐”。如今,受到新文化洗礼的学生向学校提出不再参加这种活动。先生们听到了学生的要求,微笑着说:“牛痘苗发作了!”意思是说,新思想转化为实际行动了。这种“出格”行为必然保守势力的嫉恨,他们终于等来了机会。11月7日,学生创办、得到几位先生资助的《浙江新潮》第二期刊出一师学生施存统(复亮)的《非孝》,引起轩然大波。由于此文曾经夏丐尊审阅,浙江教育当局以此为借口,责成校长查办“四大金刚”。经亨颐拒不执行,当局又下令撤换校长。学生群起挽留校长,当局竟出动军警镇压,激起学潮。

由于原始史料的缺失,李次九在这次风潮中究竟具体做了什么,已经很难得知。不过通过陈望道的回忆录《“五四”时期浙江新文化运动》我们可以约略想见这条不羁的狂龙会是何种姿态:“在这斗争中,我们现在检查起来是过于急进一点,有的界限也不很清楚,旧的一概否定。不过在当时清况下,不这样搞也不行,许多守旧的人物在向经校长围攻,是非不清,不急进点就不能团结同学。我们四人比较温和的是夏丐尊(他是信佛教的),其次是刘大白,我那时很年轻,较急进,李次九则比我更急进。”1919年底,施存统和周伯棣、俞寿崧、俞菼芬等四名进步学生离开一师,到北平进工读互助团去。临行时,李次九把自己仅有的一件皮袍送给了他们。(曹聚仁《文坛三忆·非孝的故事———施存统》)一师风潮以经亨颐和“四大金刚”自动离校告终,学生取得的成果是新校长人选须经学生同意,并保证继续实施改革。

一师风潮之后的李次九,仍然没有忘怀于入世。1921年4月22日,省议会议员李次九、王廷扬、阮性存、林文琴等发起“省宪期成会”,并制定了简章,设临时事务所于浙江省教育会。5月22日该会正式召开成立大会。6月3日,浙江省议会选出了55位省宪(法)起草员及同数的候补起草员,李次九是湖州籍五名起草员之一。在“九九宪法”起草过程中,李次九一直表现活跃。他发言支持省议院议员由人民直接选举,主张省长由人民另组选举会选出。当周继潆提出都察院问题时,李次九激烈反对,说:“虞政党政治不良,而欲希望一超脱政党以外之机关,为之监政,性质上实是一种太上机关,然其产生仍不外选举,又安知不为政党政治所利用。政党还是清清楚楚,有政纲政策以为标准,若外冒不党之名,而行私党之实,在机关中为太上机关,在国民中为元老国民,窃诚不知其可。明末党祸,皆起于都察院,是其明证。”(陈益轩《浙江制宪史》;《申报》1921年6月27日)在《(北洋)政府公报》第196册我们可以看到1923年1月6日的大总统第三千六百五十八号令,允准国务总理王正廷呈保前浙江督军公署秘书李次九以简任职交国务院存记。不过,此后李次九在浙江的政治生活中还有什么活动就不见记载了。

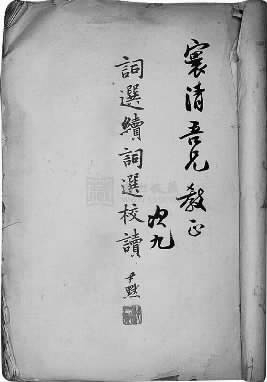

有一段时间,李次九似乎过起了龙潜于渊的生活。五十二岁(1929年),儿子李师震因喉疾误治死,老妻沈美成哀苦万状,李次九无术慰之,只得寄情于张惠言的《词选》、董毅的《续词选》,以自解自遣。后来得到王国维《人间词话》,于是因甲及乙,由乙而丙,种类日多,翻阅加勤,广搜诸家评论及其轶事详注于下,扶撷精华,批导窾要。妻子的哀思,随着老先生目视口诵手写之劳而日减。1933年冬间,发心汇录。到1934年夏,正编续编告竣,这就是我们今天看到的《词选续词选校读》。但如果以为李次九写这部书仅仅为排遣丧子之苦,那就错了。《自序》如是说:“附录三卷,甫于今日钞完。掷管举头,案上日历‘九一八国难纪念’七字,突触余目。因念词兴于晚唐,成于五代,盛于两宋。此三时代者,皆我历史上民族衰败之时代,而词不幸为此时代之产物。余汇录成书,又不幸适逢此‘燕云不复’,‘南渡偷安’,新愁旧恨,一时都上心来。”即便伏案书斋,龙心仍然是不宁静的。知交俞寰澄说得好,李次九著此书,“借古人以浇垒块也。昔人以忧患成词,次九以忧患考证详释之。校读之著,千余年心血泪墨之聚注而已”。

书斋生活很快就被无情打断了。1937年(一说1936年),李次九接任浙江省民政厅下属的杭州贫儿院院长。不久,全面抗战爆发。11月底,杭州已是一片混乱,政府机关包括省民政厅纷纷撤离。眼看杭州沦陷在即,贫儿院数百儿童,绝大多数已由父母领去,最后剩下无家可归的五十个贫儿。教职员工亦已大半离去,剩下少数几个。年迈的李次九毅然担起重任,决定采用年轻教员严金明的建议,立即撤往金华。七名教职工和家属带着五十个贫儿,坐二只方头小船,经富阳、桐庐、兰溪,到了金华,再转往交通不便的山区里郑。贫儿院师生到了里郑后,教员们凭看抗日热情,打破“部颁课程标准”,定出了一套新的教学内容与方法。除了低中年级的文化课基本照常外,高年级与职业班的职业教育,保存了缝纫、制鞋两门,增加了农业劳动和上山打柴。语文、体育、音乐、美术都打乱。数学停上。语文改为各自阅读书刊与写作,体育课是每天清晨的爬山,音乐课学唱抗战歌曲,美术课学美术字与漫画,出外写宣传抗日的漫画与标语。他们在里郑和附近的西王、黄龙塘各设一所民众夜校,进行抗日宣传,结合扫盲。此外,还组织了剧团,到学校周围各村去演出抗战独幕剧、活报剧,演出的剧目有《放下你的鞭子》、《帮助咱们的游击队》、《三江好》、《壮丁》等等。这些戏都是师生合演。有的戏连剧本都没有,但在杭州时看过,就凭记忆凑起来。(严金明《我心目中的黄乃耐》;许为通《回忆浙江省立贫儿院》;项秀文《先生之风,山高水长——忆李次九先生》)从中我们不难看出十多年前浙江一师的影子。

1938年9月,李次九辞去院长职务,携家人去广西投亲。1940年夏天,转辗来到上海(按,《浙江一师风潮》李次九小传说“传闻1938年秋去广西投亲,后无音讯”,不确)。恰好青年协会的吴耀宗请在沪江大学任教的王治心接编已出四册的《中国历代名人传略》,从宋代到民国初,分列为第五第六册。当时,王治心课务繁重,而且正准备以一年之力编写《中国文化史类编》。踌躇之际,恰好李次九避难来沪,一经商酌,李次九一口答应。于是两人便相约分工合作,由王治心搜集材料,李次九则任组织写作之劳。五个月之后的民国第二十九次国庆前夜,李次九完成了第五集的撰写,此书由青年协会书局于1941年3月出版。随后两人又以同样方式合作编成了第六集,由于珍珠港事件后上海租界被日军占领,这一册抗战胜利后方才得以付梓。王治心公正地表示,“名虽合作,实则大部分都是次九的力量”。李次九为什么如此爽快地答应王治心的请求呢?这其中固然有两人交情的因素,更因为“这是青年协会的工作”,他乐意以另一种方式来教育国难时期的青年。第六集王治心序说:“我们这些在白纸上写黑字的所谓文化人,对于这个伟大的时代,有着极重大的使命,就是要使一般活泼有为的青年,从‘个人主义’‘封建思想’中得到解放,一个个成为民族斗争中的勇士。我们本着这种立场,叙述这从宋以来的几许名人,以民族主义为中心来加以褒扬或贬斥,读这书的人,当能体会到这一点。”这是两个人共同的想法。李次九在第五集序里说,宋代“赵家君臣们包办出卖民族,尽管出了好几个挺大的民族英雄,因为立不起民族的联合战线,到底救不了民族的灭亡。并且这个遗毒,一直传到近百年,非但没有消净,还免不了‘逢春必发’的危险。”这一通话,当然是慨乎言之。

我到今天仍然不知道,上海租界被占后李次九是如何熬过漫漫长夜的。抗战胜利后的事情,我只知道两件。一是青年协会准备出版《中国历代名人传略》第六集时,竟然找不到原纸型了,闻讯他懊丧万分(幸而后来在角落里找到)。二是浙江省立图书馆苦于经费不足,很少购书,只能靠征求捐赠和推行交换或依靠临时费增加馆藏,其中李次九捐赠者数量最多(杨宝华韩德昌《中国省市图书馆概况(1919-1949)》)。

49年以后,只有从梁希的诗里知道他1953年仍和数十年相知的老友有唱和。而后,便把偶露一二的鳞爪收回到历史的云层后面。神龙之死,想必会翻江倒海,而实际情况往往相反——李次九的死,便默无声息,波澜不惊。

(全文完。文章来源:http://bloɡ.sina.com.cn/s/bloɡ_50166d860100sjpz.html)